推理小説が書けそうなミステリー。

昨年カリブ諸島やフロリダ沖で発生した、壊滅的なウニの大量死。この原因を科学者チームが突き止めたと発表しました。

調査によれば、繊毛虫とよばれる微小生物が発端だとされていますが、その経緯はまだハッキリしておらず、大量死が発生した地域のサンゴ礁や生態系への長期的な悪影響が懸念されています。

ウニ大量死の犯人は繊毛虫だった

2022年1月、カリブ海全域でタイセイヨウガンガゼ(学名: Diadema antillarum)の大規模な減少が始まりました。

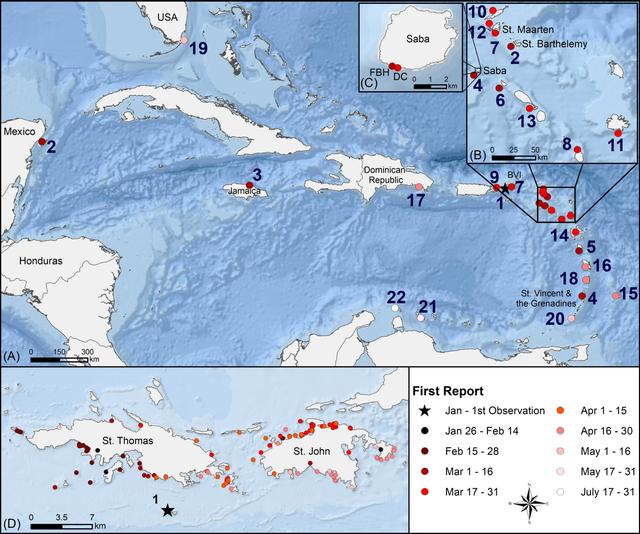

大西洋及びメキシコ湾簡易サンゴ礁影響評価プログラム(AGRRA)によると、アメリカ領バージン諸島で最初に確認されたこの現象は、やがて西はメキシコ、北は南フロリダ沿岸にまで拡大。個体群の98%が死滅した地域もあったそうです。

海洋研究者たちが大量死に気づいたのは同年2月のこと。それから1カ月以内に、AGRRAや研究者らはDiadema Responseと呼ばれるチームを結成し、データ収集と大量死の原因解明を目指して調査を開始しました。

Science Advancesに発表された研究論文の著者の1人である南フロリダ大学のMya Breitbart氏によると、今回の大量死の原因をいち早く特定できたのは、このチームワークのおかげといい、米Gizmodoの取材にメールで以下のように回答しています。

海洋無脊椎動物の病気の原因を特定するのは非常に稀で、通常は数年、長いと数十年かかることもあります。

今回の研究で私が最も驚いたことの一つは、原因が繊毛虫だと早い段階で特定できたこと。これは、複数の大学や政府機関、非営利組織から分野を越えて集まった、優秀な共同研究チームのおかげです。

研究チームは、20カ所以上(上の地図参照)からタイセイヨウガンガゼのサンプルを採集して、顕微鏡と遺伝子による分析を行なったところ、繊毛虫を発見。

繊毛虫は、髪の毛のような突起(繊毛)を使って移動するのが特徴的な自由生活性原生生物で、ゾウリムシやツリガネムシなどが代表例としてあげられます。ペイズリー柄のバンダナや洋服で見かけますよね。

研究チームは、病気のタイセイヨウガンガゼから発見された繊毛虫を分離し、ラボでの培養に成功するという、ちょっとした幸運にも恵まれました。

2022年の大量死では、繊毛虫に感染したタイセイヨウガンガゼのトゲが抜ける症状が特徴的だったのですが、ラボ内で繊毛虫に感染したタイセイヨウガンガゼにも同じ症状が。その後、体内で急激に増殖した新世代の繊毛虫を再び分離することにも成功したといいます。

このような実験は、人間や陸上生物の病原と考えられる細菌を特定する際に用いられる方法と同じ類なのですが、海洋生物が対象になるとかなり難しくなるそう。これについて、Breitbart氏は次のように語っています。

「コッホの原則」として知られるこの作業は、海洋生物の病気ではほとんど成功例がありません。だからこそ特に満足できる結果となりました。

サンゴ礁を守るタイセイヨウガンガゼ

サンゴ礁の生育を脅かす藻類を食べるタイセイヨウガンガゼは、熱帯の浅い海域で非常に重要な役割を果たしています。

世界規模でみると、まだ個体数の多い地域もありますが、カリブ海では特に厳しい状況が続いています。1980年代には今回と似たような大量死が発生し、同じ海域で最大98%が死んでしまったことで、サンゴ礁が減少しました。

それから40年かけて、80年代の12%まで個体数がゆるやかに回復してきたところに今回の打撃。また振り出しに戻るだけでなく、タイセイヨウガンガゼがもたらす環境的な恩恵も綺麗さっぱりなくなってしまいます。

これに関して、Breitbart氏も懸念を示しています。

1980年代の大量死を踏まえると、2022年に発生したタイセイヨウガンガゼの大量死によってサンゴ礁で藻類が過剰繁殖し、生態系全体に大きな影響を及ぼすと予想されます。

しかし幸いなことに、明るい兆しもいくつかあります。

Breitbart氏によると、昨年の冬以降は大量死が止まっているとのこと。また、繊毛虫がほかのウニや海洋生物に直接的な影響をもたらした証拠も今のところありません。

地域によっては大量死を生き残ったタイセイヨウガンガゼもいるなど、被害が全域に広がるのは免れたようです。ちょっぴり安心。

それでもまだ残る疑問

科学者らが特定した、嫌気性繊毛虫と呼ばれる繊毛虫の一種は、サメを含む海洋動物に病気を引き起こすことが知られています。昨年と80年代のタイセイヨウガンガゼの大量死に不気味な類似性があるときたら、嫌気性繊毛虫を海洋界のシリアルキラーと呼ばざるを得ないかもしれません。

しかし、犯人は特定されたものの繊毛虫が大量発生した原因や、爆速で感染が広がった理由は謎のまま。

Breitbart氏は、初期の発生例の多くが港や埠頭(ふとう)で起こったり、大雨の後に発生していることが、謎を解明するためのヒントになるかもしれないと指摘しています。

今後原因を特定していくことで、将来的にタイセイヨウガンガゼの積極的な保護につながると、Breitbart氏は期待を寄せています。

病気の原因を知り、大量死につながる要因の解明と対処法を見つけることで、生き残ったタイセイヨウガンガゼを保護をし、サンゴ礁にも生き残る道を開くことができると信じています。

Source: AGRRA